中国农大新闻网讯 为了深入学习贯彻习近平总书记给中国农业大学科技小院学生重要回信精神,引导青年学子进一步坚定理想信念,发挥专业优势,服务乡村振兴,近日,理学院制剂与药械博士党支部组织学生党员赴门头沟黄安坨村开展“‘小院’聚人心,科技助发展”主题党日活动。

追溯红色记忆,重温入党誓词

黄安坨村革命历史传统悠久,红色文化底蕴深厚。在抗日战争烽火连天的岁月里,这里是平西抗日根据地的重要一环,共涌现出17位革命烈士。新中国成立之后,黄安坨村民们继续发扬艰苦奋斗的优良作风,多人荣获北京市农业劳动模范称号。上世纪50年代,北京市农林局的规划工作组为此村制定了宏伟的13年发展计划,毛泽东主席对此给予了充分的肯定,并作出了重要批示,激励着黄安坨一代又一代村民积极进取、砥砺前行。

党员同志们首先来到毛主席批示纪念馆,透过珍贵的史料图片、影像和栩栩如生的雕塑,了解黄安坨村从抗战烽火到和平建设的历史变迁,近距离感受新中国农村的发展变化,学习和感悟黄安坨村革命英雄和劳动模范的崇高精神与不朽事迹。来到纪念广场的毛主席纪念雕像前,全体学生党员们,重温入党誓词,通过铿锵有力的誓言,表达了党员们感党恩、听党话、跟党走的坚定决心。

共筑思想防线,强化责任担当

制剂与药械博士党支部与黄安坨村党支部党员集体学习了新修订的《中国共产党纪律处分条例》,大家更加深刻地认识到,中国共产党是在严酷斗争环境中成长起来的,面对新形势新任务,守纪律讲规矩更具重要性和紧迫性。与会同志分享了自己的学习感悟,纷纷表示要自觉做到知敬畏、存戒惧、守底线,以身作则,发挥党员的先锋模范作用,带动身边群众共同营造风清气正的良好氛围。

在习近平总书记给中国农业大学科技小院学生的回信一周年之际,中国农业大学的博士生宣讲团成员何苗以“重温回信精神,凝聚奋进力量”为主题进行了宣讲。他分享了中国农业大学科技小院在推动强农兴农和乡村振兴方面的积极探索与实际成果,通过校地合作的方式促进科技创新和知识转化,加速形成符合现代农业发展需求的新型生产力,进一步坚定了同学和村民们携手共创“三农”美好未来的信心。

走进科技小院,感受现代农业

黄安坨村属高山寒地,果蔬业作为村里的经济支柱,是村民们主要的收入来源。2014年起,中国农业大学理学院吴学民教授团队在黄安坨村成立科技小院。多年来,理学院师生们扎根田间地头,根据当地的实际情况,为黄安坨科技小院制定了高效的植保方案,成功将农药使用减少40%,提升了果品至绿色无公害标准,并获得多项有机认证。通过测土配方施肥,当地苹果产量显著提升,从每亩3000斤增至5000斤,为村庄的农业现代化和可持续发展带来了新活力。

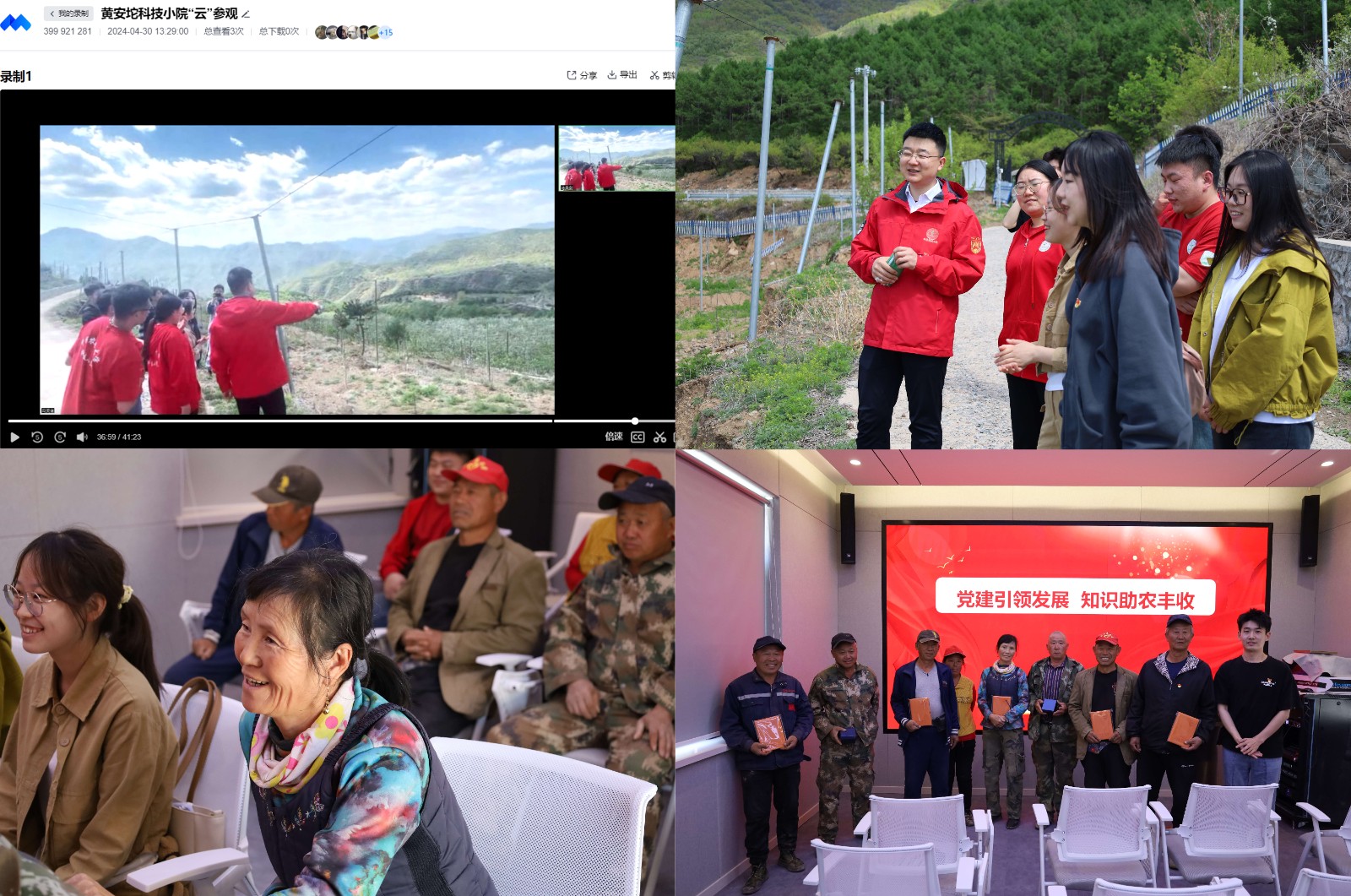

理学院青年教师郭鑫宇老师、制剂与药械博士党支部书记马英剑同学带领大家参观了“8+1”九三学社“养生谷”项目科技助农示范小院暨“北京科技小院”统农005号,向大家展示了绿色环保的农药制剂及相匹配的智能高效施药器械,实现“子弹”与“枪”的完美配合;采用物联网监控田地的天气状况,用大数据分析预测丰收的最佳时机……这些跨越式的科技创新不仅提升了农业的效率和产出,也为科技驱动的农业发展注入了强大动力。制剂与药械博士党支部的党员们通过线上直播的方式,让更多村民参与到活动中,组织大家开展科技知识竞答,围绕村民在生产中遇到的问题进行交流,使村民在愉悦的氛围中亲身体验并深刻感受现代化农业的魅力。

村党支部书记任正利与乡村振兴协理员高鑫对中国农业大学理学院的师生在服务乡村振兴方面给予黄安坨村的支持表示高度赞扬和感谢,本次主题党日活动让同学们更直观的了解了乡村振兴的实际需求和挑战,进一步激发了同学们的科研热情,大家纷纷表示要牢记习近平总书记的殷殷嘱托,不断练就兴农本领,厚植爱农情怀,将自己的科研与生产实际相结合,真正做到把论文写在祖国的大地上。

供稿:理学院

供图:理学院

编辑:李杨

责编:孟祥慈