中国农大新闻网讯 编者按:为深入学习贯彻习近平总书记给全国涉农高校书记校长和专家代表的重要回信精神、给我校科技小院学生的重要回信精神,讲好学校师德故事,党委教师工作部在9月师德师风宣传月开设专栏,持续推送“培育青春力量 争作强农先锋”第三届师德故事获奖作品,并与广大教师共勉:在新时代新征程上奋力推进“解民生、治学问、育英才”,积极践行“强国先强农、农大作先锋”。

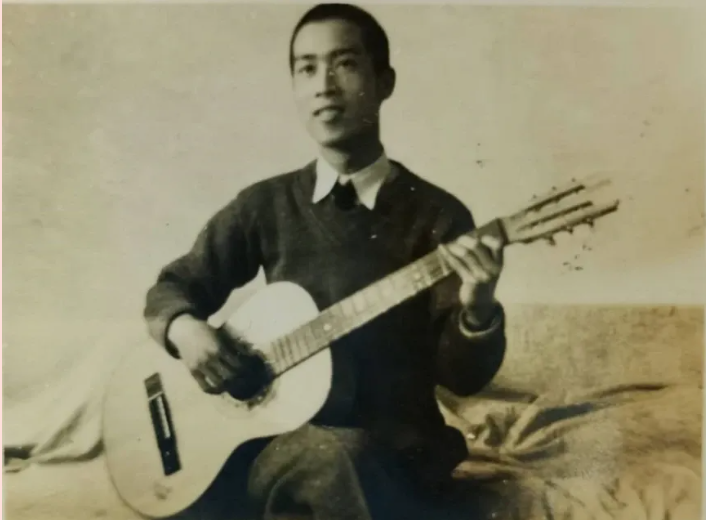

青年时期的杨作民

杨作民,1921年8月31日出生于北京,中国农业大学教授,主要从事小麦抗病遗传育种领域的研究。1944年至1948年在北京大学农学院农艺系学习,获理学学士学位。曾任教于青岛山东大学农学院和中国科学院植物所,1957年调入北京农业大学(现中国农业大学)。上世纪70年代末,杨作民团队首先提出了“第二线抗源”的概念,并逐步形成了一套包括搜集、筛选、分析、遗传研究和转育等5个环节的工作体系。他们不但通过国内外协作引入大量抗病资源,而且将筛选和转育所得毫无保留地、主动地分发给各育种单位,对我国小麦抗病育种的发展起到了推动作用。杨作民共发表中外研究论文70余篇,主持或参加翻译小麦育种和抗病性著作8部,先后获得全国科学大会集体奖(1978年)、农业部科技进步二等奖(1991、1998年)、教育部科技进步一等奖(2010年)和国家科技进步二等奖(2015年)等奖项。

务实创新 苍翠茁壮的叶片

杨作民先生出生于书香门第,即使在风雨飘摇的年代,他依然接受了良好的教育。1937年,他开始读高中。由于战乱和身体状况欠佳,他先后辗转天津耀华中学、北京育英中学、北京大同中学等三所学校才完成高中学业。在高中毕业之际,考虑到兴趣爱好和身体原因,杨先生排除了文、理、法、工、医五个学科,选择了更偏实际应用的农学学科。他表示,农学既可以应用到实际,又能够与大自然接触,自从学了农学,身体慢慢都变好了。

青年时期杨先生单手撑杆

1944年,杨作民考入了北京大学农学院农艺系。他在求学期间就参加了小麦育种家蔡旭院士领导的小麦抗条锈病育种工作。1948年毕业后,他先后在山东大学、中国科学院植物所和北京农业大学的小麦育种组任教,并致力于小麦抗病育种研究。

1950年,全国大规模暴发条锈病,给我国的小麦生产造成了不小的打击。20世纪70年代后,我国小麦抗病育种又遇到了品种抗源单一化的严重战略问题。他结合自己的工作经验,发现抗源对于小麦的抗病性的重要性。于是,他开创性地提出“第二线抗源”的概念,并逐步形成了一套包括收集、筛选、分析、遗传研究和转育等5个环节的工作体系。在他和团队的共同努力下,至1995年,共获得锈病和白粉病的“二线抗源”五十多个,转育成抗病中间材料七十余份,极大地丰富了我国小麦抗病育种的基因资源。其中部分为育种家利用,例如中国农业科学院作物科学研究所利用杨先生提供的兼抗白粉病(Pm4b)和条锈病(Yr17)的中间材料BPM27与京411杂交,选育出北部麦区主栽品种“中麦175”。

青年时期杨作民先生在田间

杨作民提出的“通过抗病基因的多样性实现抗病性的持久性”的观点,即主效基因与微效基因并举、垂直抗性与水平抗性协同、苗期抗性和成株期抗性兼顾的策略,实现了从“抗病品种多样化”向“抗病基因多样化”的转变,对我国小麦抗病育种工作具有重要的理论指导意义。

为了尽快把多样化二线抗源转化为生产力,在抗病中间材料的创制过程中,杨作民进一步创新性地提出了“滚动式加代回交转育”进行基因资源改良的方法,快速把多样化二线抗源基因转入到优良品种遗传背景中,培育抗病高产新品种。中国农业大学小麦组利用此方法,培育出了适应华北北部冬麦区种植的高产、抗病小麦新品种“农大189”“农大318”农大“413”和“农大408”等;创制出小麦持久广谱白粉病抗性多系品种“农大多系1号”;适应黄淮麦区水地的高产、抗病、节水、抗倒伏新品系“农大399”和“农大1108”,并分别通过了河北省、河南省和陕西省审定,在河北省中南部、河南省和陕西省推广。这些品种的选育,证明了“滚动式加代回交转育”是有效的小麦抗病育种新方法,也充分体现了杨作民先生育种理念的创新和领先。

杨先生说,“当时做这些工作的时候,有一股劲头,因为自己特别热爱,所以风雨无阻,干一行爱一行”。

无私奉献 高风峻节的麦秆

1978年,杨先生访问南斯拉夫,引回小麦育种材料1500份,其中包括许多抗源。此后,他先后与美国、德国、英国、以色列等国家的科研单位以及国际玉米小麦改良中心建立合作关系,为我国引入国外小麦抗病资源开辟道路,共收集国内外抗病资源13000余份,并筛选出抗锈病和抗白粉病材料3000余份。

杨作民先生(左二)访问德国

为了让更多的育种工作者使用到抗病资源,他定期地将小麦育种材料鉴定结果汇集成册,印发给有关育种单位,并根据其他单位需要,随时向他们提供所需的抗病资源材料。他的这一做法早于其他单位近20年。进入20世纪80年代以后,他开始为其他育种单位“送货上门”,每年主动向他们发放抗源。他衷心地希望这些宝贵的抗病育种资源能在我国的小麦育种中发挥更大的作用。有人称这项工作是“为他人作嫁衣”,而杨先生则说,“所有的种子带回国,都不是私人的材料,都是为了国家种质资源努力,要上交国家。这些抗源也是国家的,给国家用,这些东西都是只有人用了才能够发挥它自身的价值,不然搁在仓库里那算什么?它并非个人或一个小单位的东西”。

虚怀若谷 不卑不亢的根茎

在刚恢复高考的20世纪80年代,北京农业大学的学生普遍英语基础薄弱,他主动担任农大小麦组研究生的“英语课外老师”,开班辅导同学们学习英语,使大批学生和年轻老师获益匪浅,不少学生至今仍对当年英语学习班的事情津津乐道。

杨先生在授课

在田间工作时,先生将农民朋友称作他的兄弟。在温室工作时,他把工人当作亲人。跟他在一起,总能感受到他德高仁厚的品质,待人真诚、平易近人的人生智慧,以及豁达、乐观的人生态度。与他共事过的人都深受他人格魅力的感染,对他无比尊敬。

杨作民先生(第二排右三)与温室的师生员工合影

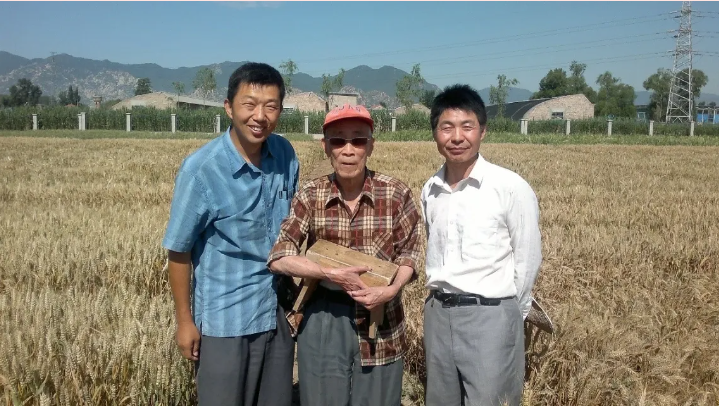

杨先生毕生从事小麦抗病遗传育种研究,在小麦条锈病流行规律研究和小麦育种资源的搜集、鉴定、保存、利用和亲本组合选配工作做出了巨大贡献。他对待工作严谨负责,抗病性鉴定各个环节都认真仔细,不能出错,他一直都是全程亲力亲为。即使到80多岁高龄,无法亲自操作,每次接种时他也还是在旁边严格监督,并坚持亲自记载抗病性。在先生百岁之年,平日还会做笔记,他笑称自己:身体虽然不行,但精神上不服输。

老年时期的杨先生与学生在田间

立志作农业,躬身育人解民艰。他将自己的青春翻涌在田间,埋头育种四十载,将根系深植于大地,将解民生之多艰作为一生的使命。麦穗含风秀满田,这万里的金波中浸透了一代又一代小麦人的汗水。他用一生的执着与坚守,诠释了对党和国家的忠诚和担当,践行了一名农学人的初心和使命。在杨先生百岁寿诞上,他说自己碰上了好时代、遇到了好团队,并表示:“在百岁这一鲜有的人生里程碑面前,回首过去,所幸从未有遗憾”。

供稿:农学院 张莹

供图:农学院

素材提供:党委教师工作部

编辑:马文哲

责编:孟祥慈