中国农大新闻网讯 近日,中国农业大学土地科学与技术学院马韫韬课题组在国际权威期刊Energy、Computers and Electronics in Agriculture 以及 Building Simulation上围绕日光温室数字化生产过程发表系列论文,系统阐释三维模型在日光温室规划设计、环境调控以及作物群体表型异质性分析等方面的应用现状。系列研究贯通了“结构设计—环境模拟—表型解析”的全链条数字化方法,实现了从宏观设施结构到微观叶片层级的数字化重构,推动了日光温室从经验生产向模型驱动的范式转变。

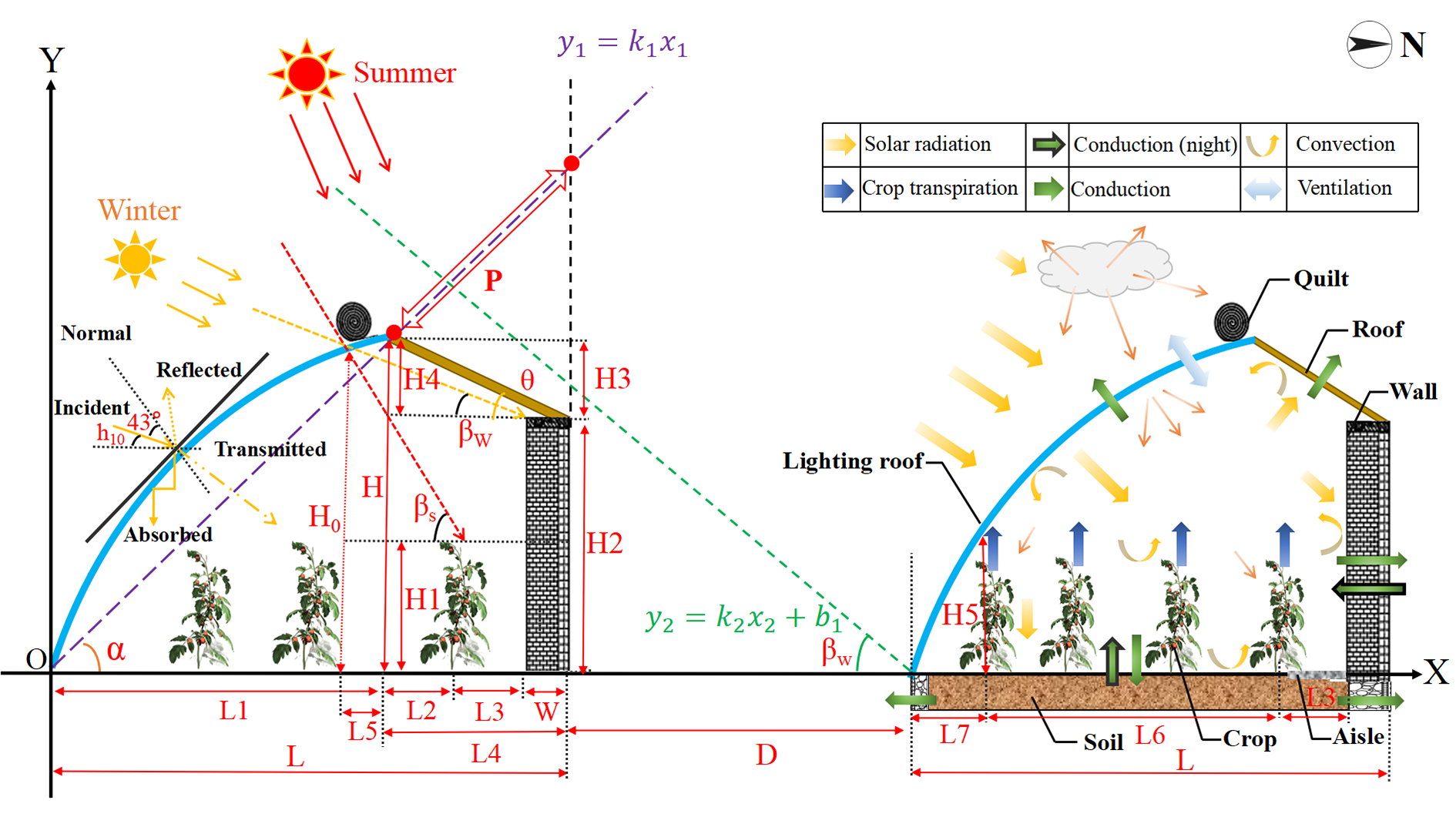

日光温室是典型的节能园艺设施,解决了我国北方地区冬季“果盘子”和“菜篮子”的生产问题,在实现农业增产、农民增收做出了历史性贡献。截至2022年,中国日光温室生产规模已达81万公顷,其中老旧、劣质设施仍占较大比重。2023年中央一号文件首次提出“集中连片推进老旧蔬菜设施改造提升”,是提升设施农业现代化发展水平的重要举措。通过集成太阳辐射模型、能量平衡模型以及温室三维结构模型,实现单个叶片层级光温数据的计算。以节能日光温室为优化原型,建立了确定温室顶点位置范围的数学模型,基于光照与温度为评判指标,采用三维动态仿真模型优化温室结构,确定采光屋顶形状(图1)。利用有限元软件评估与模拟温室钢骨架结构安全性能,模拟优化后的温室显著改善光照环境。与对照温室相比,优化后的温室平均太阳能捕获量增加5.4MJm-2。研究方法可推广应用于不同纬度地区的温室升级改造模拟设计,精准量化温室内部的光照环境(图2),在温室作物生产策略优化方面具有重要的科学价值。

图1 日光温室采光结构优化原理示意图

图2 日光温室遮阴情景三维可视化

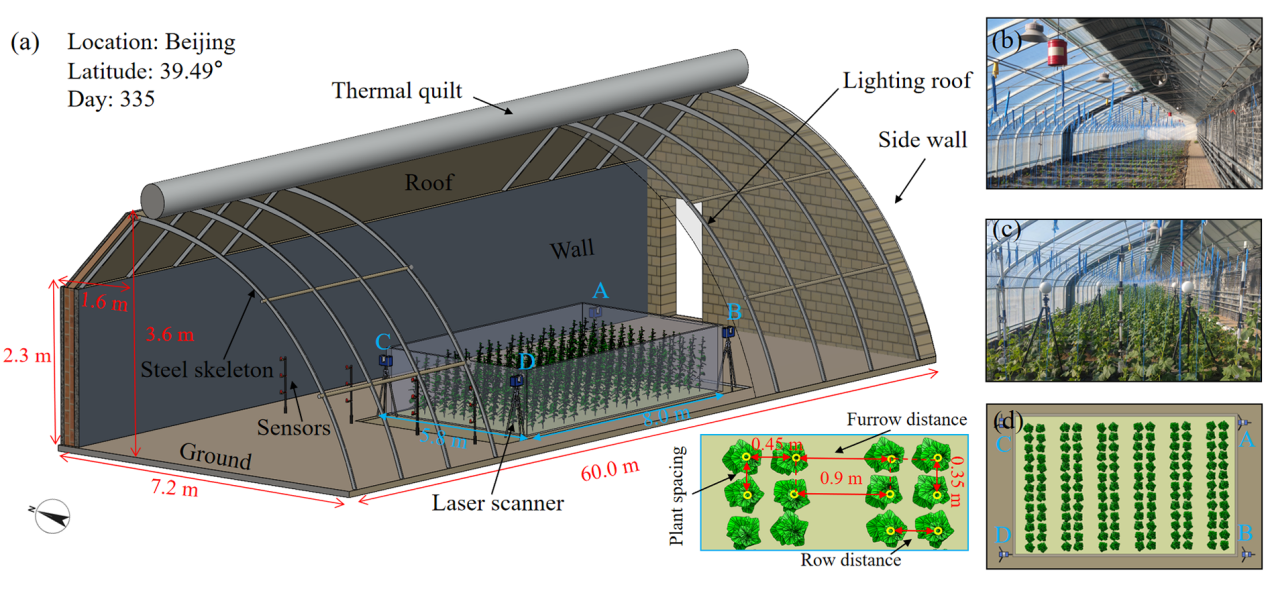

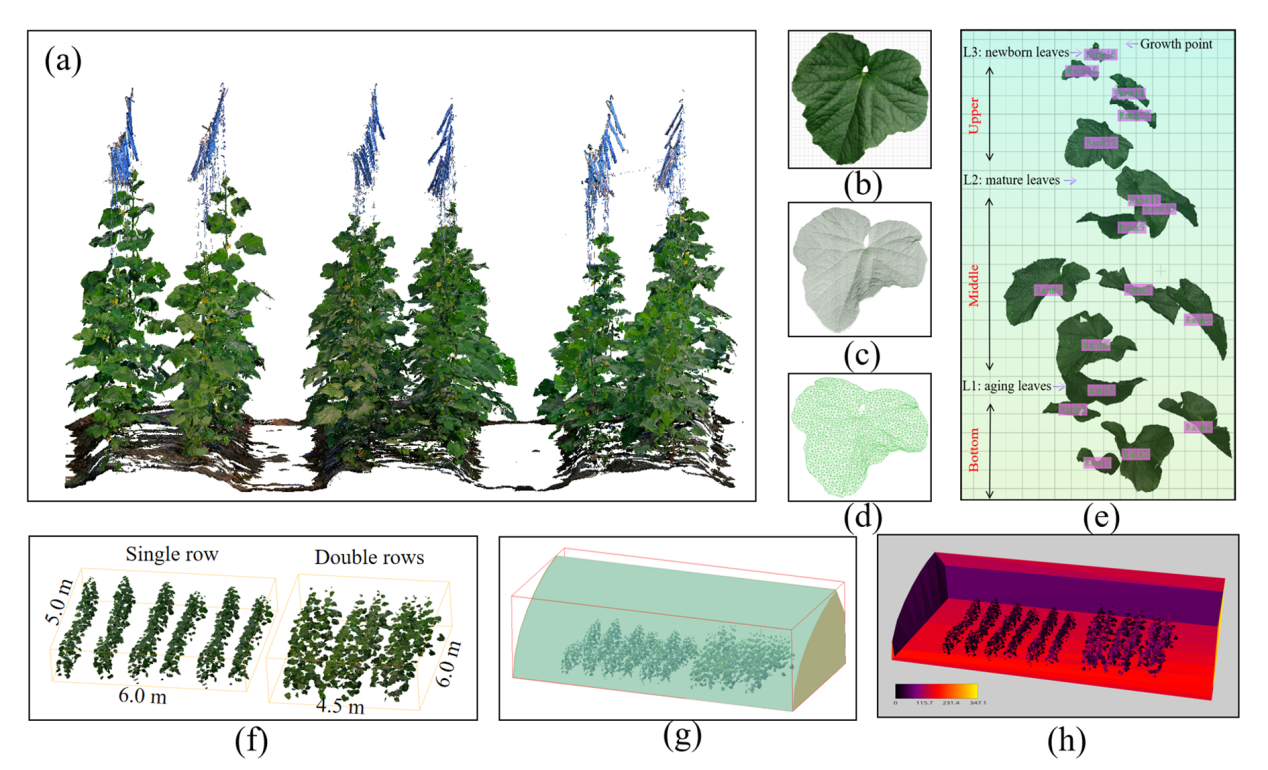

作物群体表型参数的快速获取与解析是温室研究的核心技术突破点。准确获取冠层结构对于计算表型性状和光截获至关重要,这有助于更深入地了解植物与环境之间的相互作用机制。为了实现温室作物群体的精准三维重建,采用地基激光雷达技术获取了不同生长时期的黄瓜群体冠层结构(图3),并实现了黄瓜植株从群体-单株-单个叶片的精准分割和多尺度表型特征的提取(图4)。相对于传统实测表型参数的方法,该技术的应用能够实现多源表型参数的同步解析,为温室冠层异质性的分析以及作物理想株型的选育提供技术支撑。

此外,该方法也为温室光环境的高精度模拟提供了可能。通过开发一个集成式光环境评估框架,结合温室结构、冠层结构和太阳辐射,系统地比较激光雷达衍生的冠层和常规植物-功能结构模型所创建的虚拟冠层之间的光环境差异(图5)。

研究结果表明与使用激光雷达衍生的冠层相比,基于传统虚拟冠层结构计算的最大光截获量被低估了21.4%,光合速率被低估了14.8%。这一研究证实了真实冠层在光截获计算中的重要性,为日光温室中的冠层异质性分析和光微气候模拟提供了新的见解。

图3 基于地基雷达的日光温室作物群体冠层获取示意图

图4 不同生长阶段黄瓜群体冠层三维点云的精准分割过程

图5 黄瓜冠层点云获取与解析处理流程

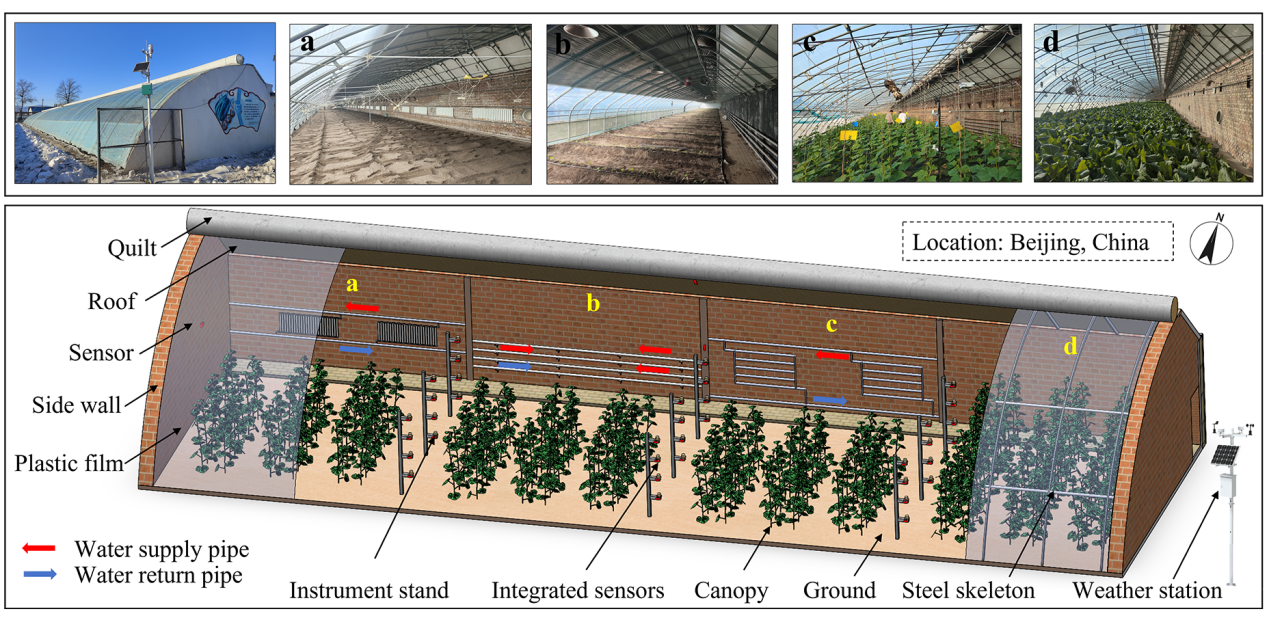

冬季是温室生产的关键时期,由于日光温室特殊的结构导致了微气候的空间异质性,进而影响作物的生长发育。利用多源传感器对冬季多栋温室进行全生育期三维空间气象数据的记录追踪,致力于定量描述日光温室微气候分布规律以及作物与环境的相互作用规律(图6)。在此基础上,结合三维仿真模型对日光温室全天候能量收支平衡进行计算,进而评估几种生产中常见加温装置的适用性与经济性。

研究结果表明,冬季日光温室不同种植区域间能量需求差异较大,南北方向,南部温度高于北部,相对湿度低于北部,晴天平均差异分别达到0.72℃和7.2%,多云天分别为1.2℃和5.2%。作物与温室环境存在显著的相互作用,以黄瓜冠层为例,作物群体的存在显著增加了空气相对湿度,同时会对空气温度产生负面作用。综合考虑温室能量收支状况、加温装置初始投资、使用周期以及应用效果,明确光管散热器适用于温室冬季增温。与对照温室相比,试验温室最低气温提高5.2-10.2℃,最高相对湿度能下降4.2%-14.6%。该研究为温室分布式环境调控提供数据支撑,同时也为增强温室结构优化以及采暖设计提供参考。

图6 评估不同类型主动加温装置在日光温室中的应用性能

近期,研究团队与中国农业科学院蔬菜花卉研究所、北京市农业技术推广站、北京市农业农村局数字农业农村促进中心以及北京市农林科学院等多家单位合作在北京市大兴区国家西甜瓜产业技术综合试验站、通州鑫福农业园区、海淀区百旺种植园、丰台区世界种子大会品种展示基地、密云泰民同丰园区、延庆茂源广发园区以及内蒙古呼和浩特、山东寿光等设施农业园区相继开展了基于自主研发国产化的低成本RGB+多光谱+热红外的三合一表型监测设备的作物冠层株高、冠层覆盖度、叶长、叶宽、叶面积等表型参数的自动解析等研究工作,有效解决传统人工测定表型参数的费时费力的弊端,为设施作物营养监测、病害预测以及精准灌溉等农事管理提供技术支撑。为进一步深化产教融合协同育人,团队与中国融通农业发展集团有限公司开展校企联合培养研究生专项课题,聚焦设施农业产业一线攻关问题及亟需解决的技术难题,构建“需求导向-技术攻关-成果转化”的全链条创新体系,切实践行产学研深度融合,提高解决产业实际问题的能力,实现成果转化。

现阶段,研究团队已初步实现日光温室结构优化设计、微气候调控以及植株生长自动监测等过程的三维数字化,在进一步的研究中,将以3D温室为载体,致力于创建一个能够反映物理实体的形状、尺寸、属性和行为温室数字孪生系统,实现了不同维度的农业数据可视化与交互管理。通过计算机精确地模仿出温室运转的情景,为日光温室规划设计、结构优化、遮阴量化、作物栽培管理提供数据与可视化支撑。此外,结合监测真实物理世界温室的微气候与冠层结构不断更新虚拟世界的状态,为温室的环境管控提供动态反馈调节,以期帮助农业工作者和决策者进行有效、快捷的决策,为农业数字化转型升级提供新动能,助力我国现代农业向数字孪生时代迈进。

土地科学与技术学院博士研究生的徐德敏、王智为该系列研究的主要参与者,土地科学与技术学院马韫韬教授和中国农业科学院蔬菜花卉研究所朱晋宇副研究员为论文通讯作者。我校水利与土木工程学院季方副教授与信息与电气工程学院董乔雪副教授为部分研究提供了温室三维建模数据与算法的支持。相关研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、科技部重点专项、现代农业产业技术体系北京市创新团队岗位科学家等项目的资助。

供稿:土地科学与技术学院

供图:土地科学与技术学院

编辑:李杨

责编:马文哲