中国农大新闻网讯 【编者按】今天,人工智能已经成为触手可及的生产力,农业这一古老领域正经历“智慧觉醒”,中国农业大学也正在以“智”为犁,以“数”为壤,带领农业高等教育进行一场深刻的“数智创新”。田间地头,深度学习算法解码土壤与气象密码,具身机器人化身“新农人”精准作业;实验室里,AI加速基因编辑与育种突破,合成数据技术破解农业科研瓶颈;课堂内外,智能体辅助个性化教学,跨学科培养“AI+”的复合人才……

智耕未来,“AI”在农大。本专栏将为您解锁中国农大人工智能创新密码,见证这场静默却壮阔的人工智能变革。

想象一下,你戴上一副看似普通的眼镜,瞬间就能变成农业生产领域的“超级英雄”。这副眼镜不仅能实时监测农作物的生长状况,还能一眼看出病虫害的蛛丝马迹,甚至能指导你如何精准地进行农事操作。这款由中国农业大学农业AI研究中心研发的农业智能AI眼镜,通过深度融合计算机视觉、深度学习、物联网和增强现实(AR)等前沿技术,为农业生产者提供了前所未有的精准化、自动化和智能化农业生产工具。

现代农业对智能化、精准化管理的迫切需求,以及当前农业生产中面临的人力短缺、作业不规范、作物健康监测难度大等痛点使得农业AI智能眼镜应运而生。

农民戴着眼镜在葡萄地里

农业智能AI眼镜,这个看似简单的眼镜,实则蕴含着巨大的科技力量。它不仅是农民的“种地智能参谋”,更是提升农业生产效率和质量的关键法宝。在葡萄、柑橘、草莓等经济作物的种植过程中,人工操作的精准性对农产品品质有着至关重要的影响。而农业智能AI眼镜,就像一位严苛的教练,实时监督着农民的操作是否规范,并通过耳机或屏幕实时提醒,及时纠正错误操作。这不仅显著提升了果品质量,还为农场管理者提供了远程监督的解决方案,节省了人力成本,提高了管理效率。

套袋手势监督和作物状态识别

除了劳作监督,农业AI智能眼镜还有着一双“火眼金睛”,能够第一时间发现作物的病虫害问题。通过集成大量的AI智能算法模型,如目标检测与关键帧AI识别、手部追踪和劳作动作AI识别、作物表型AI视觉测量等,智能眼镜能够在复杂环境下精准识别目标对象,如作物叶片、果实、病虫害等。一旦发现异常情况,它会立即通过耳机语音提醒或眼镜屏幕显示,让农民及时采取措施,避免损失。

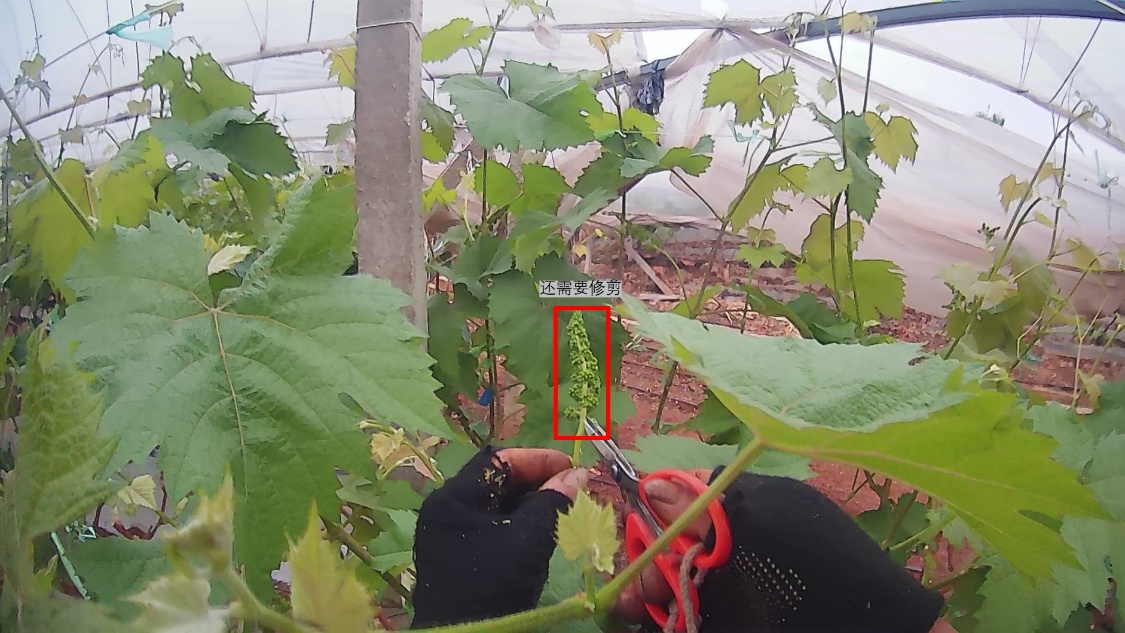

“当前果实大小达到最佳采摘标准”“此区域叶片密度过高,建议修剪”,农业AI智能眼镜就像贴心管家随时给出指导。农民佩戴着智能眼镜通过第一视角数据采集,实时监测作物的叶片形态、果实膨大情况、生长趋势,再利用计算机视觉与深度学习,可以自动测量作物表型特征。基于这些数据,智能眼镜生成种植建议,辅助农场管理者科学决策。此外,数据可实时上传至农业ERP系统,帮助农场进行长期数据分析,实现种植过程的智能优化。

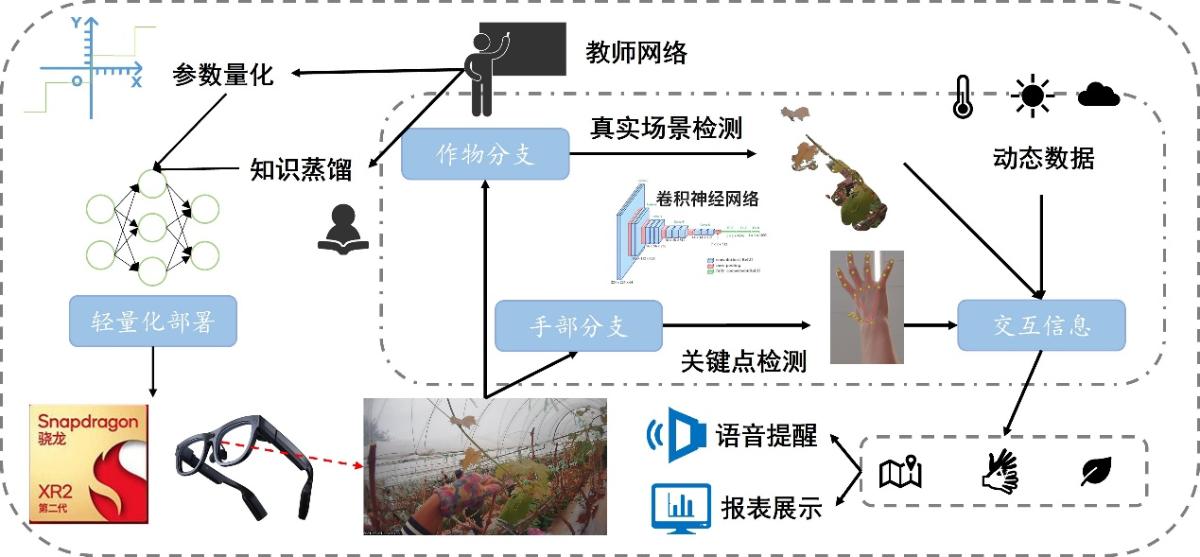

理论架构图

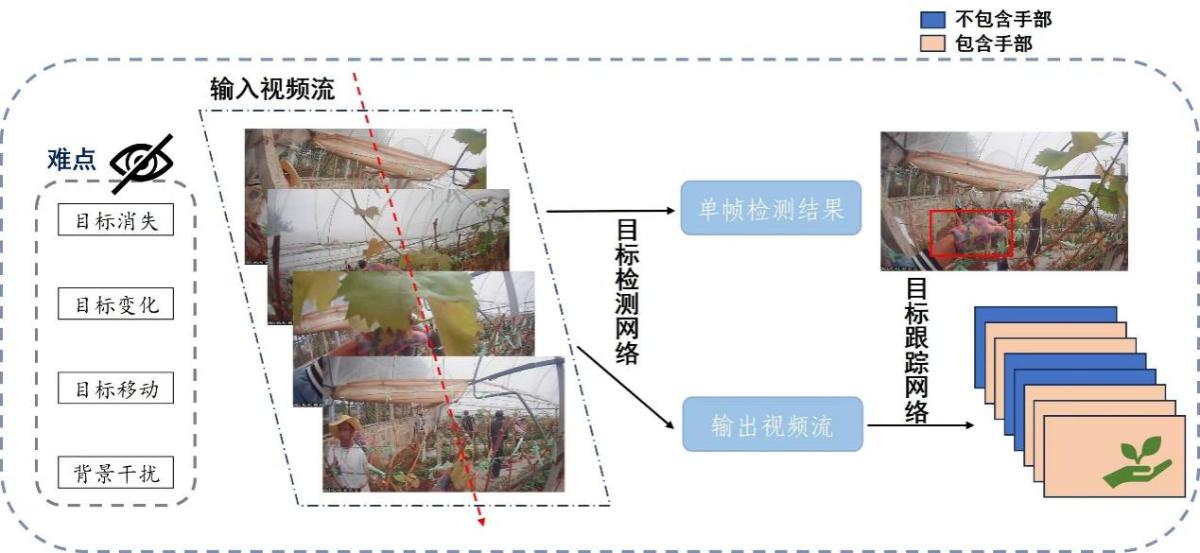

手部目标跟踪与检测关键技术

为了实现这些功能,信息与电气工程学院副教授李想带领的研究团队可是下足了功夫。他们克服了诸多技术难题,如算法模型的精确度与算力消耗之间的平衡问题。通过采用模型降维技术,如量化神经网络(QNN)、知识蒸馏等,他们成功地在不降低模型精确度的情况下,让算法模型在智能眼镜的AI边缘计算芯片上顺畅运行。这使得智能眼镜能够在无网络环境下独立完成AI推理,实现实时作物识别、手势追踪、作业质量判断等任务。

李想表示,“智能眼镜的研发并非单纯的技术挑战,而是涵盖数据积累、硬件突破、AI优化三个关键环节。通过大规模田间数据采集、精准的设备选型,以及AI算法的持续优化,我们正在逐步克服这些难题,为农业生产提供一款真正实用、低成本、高效的智能化工具。”

如今,农业AI智能眼镜已经在云南大理的葡萄地、云南陆良的番茄温室和甘肃兰州的西瓜温室等地大显身手,取得了显著效果。在云南大理宾川县的葡萄农场,智能眼镜的监督使得疏叶操作的误操作率从原来的20%降低到不到2%,为农户挽回了大量经济损失。在重庆的草莓温室,智能眼镜的“火眼金睛”使得几乎所有的成熟果实都能得到及时采摘,避免了因疏忽而造成的经济损失。而在云南陆良和河南潢川的番茄温室,智能眼镜的应用更是大大提高了巡检效率,使得一个人工巡检一个5亩的大型连栋温室的时间从原来的3小时以上缩短到了半小时以内。

AI眼镜识别农事操作的质量

随着技术的不断成熟和应用场景的拓展,农业智能AI眼镜将成为智慧农业领域的重要变革力量。随着经济作物市场竞争的加剧,品牌化种植企业将成为农业主体的主要形态。这些企业对农产品品质的要求极高,需要实现工业化的严格管理、统一种植标准,并实现严格的生产流程管控。而农业智能AI眼镜,正是实现这一目标的重要工具。

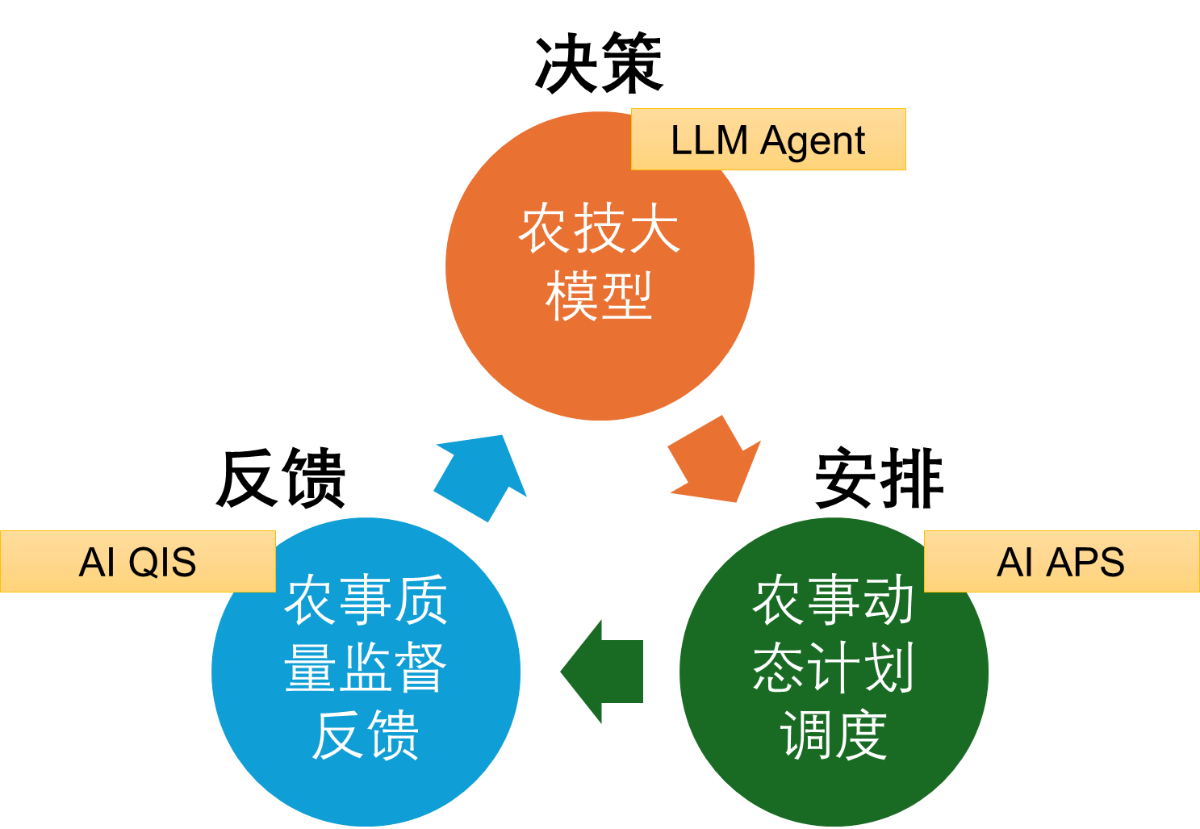

AI驱动的经济作物农业企业生产管理闭环

通过构建“技术-排产-反馈”的自我优化智能体系,农业智能AI眼镜将与其他智能设备一起,形成闭环管理系统。在这个系统中,AI将负责农技决策、农事安排和劳作质量反馈等各个环节的智能化管理。这不仅将大大提高农业生产的效率和质量,还将为农户带来更加便捷、高效的农业生产体验。

展望未来,李想谈到,随着技术的日益成熟,AI智能眼镜将成为AI经济作物企业的标配设备,推动农业从经验驱动向数据驱动迈进,实现真正的智能化、可视化、自动化生产管理,让农业向工业化大幅靠近。为了这一目标,我们团队将永不止步,持续前行。

拓展阅读:中国农业大学农业AI研究中心简介

中国农业大学农业AI研究中心(Agricultural Artificial Intelligence Research Center)于2024年经中国农业大学批准成立,以“农业+人工智能”助力农业新质生产力发展为核心目标,致力于推动AI技术在农业领域的深入研究和推广应用。目前中心拥有农业科学、计算机科学和人工智能领域的10余位专家及数十位研究生的专业研究队伍。

研究团队以农业人工智能算法模型设计与优化、农业大数据挖掘、多模态信息处理、多模态知识图谱、图形学与虚拟现实为主攻方向,开展人工智能在农业领域的应用研究。在农业AI 技术领域有丰硕的研究成果。团队在农业大模型、作物表型、农业环境分析、农场管理等方面积累了数百个AI算法模型。中心在重庆建立巴南“三融”研究中心、荣昌智慧畜禽研究中心;在北京怀柔区、重庆垫江县、云南大理市、内蒙古鄂托克前旗等地建设了教授工作站;在北京怀柔区、重庆巴南区建设了科技小院,形成了以“农业+人工智能”服务地方的综合体系模式。

农业AI 研究中心有志于成为农业行业人工智能发展的核心引擎,将成为科研创新、人才培养的重要策源地,与社会企业、机构等力量共同构建“农业+人工智能”产业良性发展生态格局,为农业产业发展、乡村振兴贡献农大力量。

记者:马文哲

供图:信息与电气工程学院

编辑:姜萍萍

责编:武慧媛