中国农大新闻网讯 从20世纪80年代开始,我国经济快速发展的同时,也伴随着前所未有的大气环境问题,人民群众改善空气质量的呼声尤为强烈。自1990年来,我国政府开始重视酸雨和二氧化硫污染防治;2010年后,对大气污染治理的关注逐渐转向活性氮(Nr)污染和细颗粒物(PM2.5)。《大气十条》等系列政策的印发实施,显著推动了多污染物减排,促使空气质量全面改善。在此期间,部分重大国际活动在我国成功举办。为持续“蓝天”效应,我国政府在活动周期内启动了严格的重污染应急减排措施,包括暂停多数工业活动、减少机动车行驶等,在保障空气质量方面发挥了举足轻重的作用,然而其经济成本高,同时给居民生活带来诸多不便。因此,在长期污染防治政策行之有效的情况下,短期临时管控措施开展的合理性和必要性值得讨论。

针对上述问题,中国农业大学张福锁院士、刘学军教授团队基于全国氮沉降监测网络(NNDMN),以大气氮沉降和PM2.5浓度为评价指标,分别从日尺度和年尺度评估我国Nr污染时空变化,构建了包含2011-2020年间近60个监测点、4万多条Nr样本数据,以及奥运会等4个重大国际活动期间PM2.5及其前体的综合观测数据,创新性探索了短期应急措施和长期减排政策的权衡关系及协同作用,量化了我国Nr排放和氮沉降之间的源汇关系,揭示了在气候变化和“双碳”目标下持续改善空气质量的潜在挑战。成果以《短期管控和长期减排相结合可持续改善中国空气质量》(Combined short-term and long-term emission controls improve air quality sustainably in China)为题,于6月17日在《自然-通讯》(Nature Communications)在线发表。

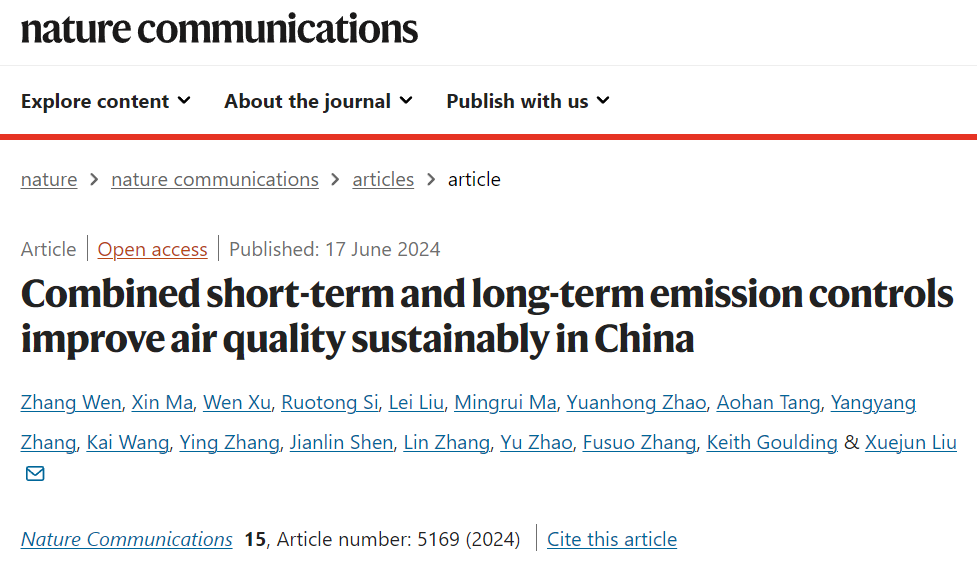

研究发现,重大国际活动期间(2008年奥运、2014年APEC峰会、2015年阅兵)实施的短期污染应急措施,极显著地降低了气态前体物和PM2.5浓度(除大气氨,NH3);然而在短期措施解除后,污染物浓度迅速反弹至活动前水平。相比之下,相对宽松的短期措施(2017年“一带一路”峰会),大气污染物浓度的下降和反弹均不显著。以大气氮沉降和PM2.5浓度为评价指标,研究进一步评估了长期减排政策的有效性。2012年至2020年,北京PM2.5浓度持续下降了54%;全国大气氮沉降减少了23%,和Nr排放量的大幅削减存在显著正相关,彰显我国在大气污染防治领域取得了非常积极的进展。和短期应急措施效果的不稳定、不持续、不长久相比,长期政策驱动下的空气污染缓解成效整体趋势稳定向好,且未出现反弹形势。

北京市PM2.5、气态前体物(SO2、NO2、NH3)和次级无机离子(SNA:SO42-、NO3-、NH4+)浓度

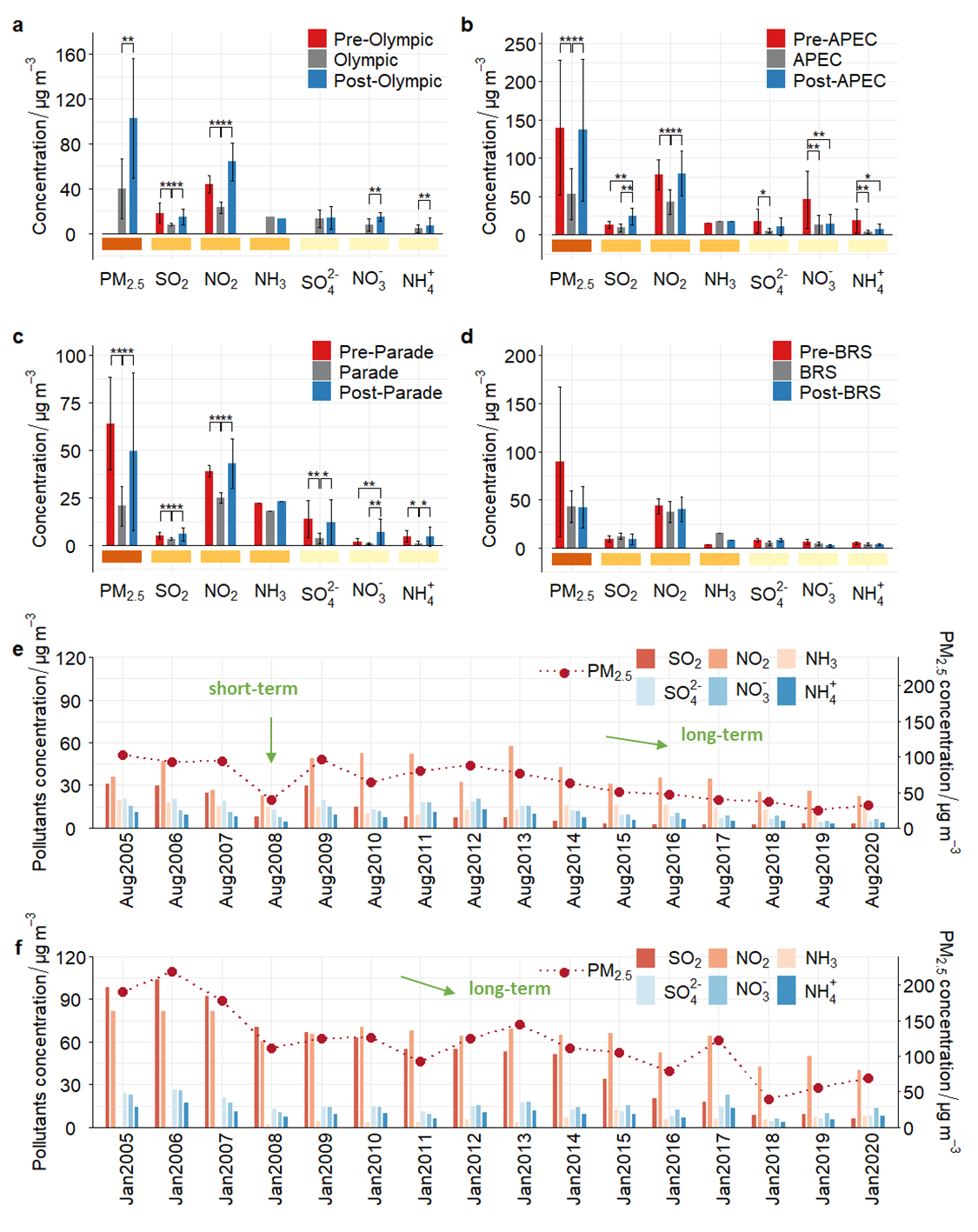

中国活性氮浓度和氮沉降的年际变化

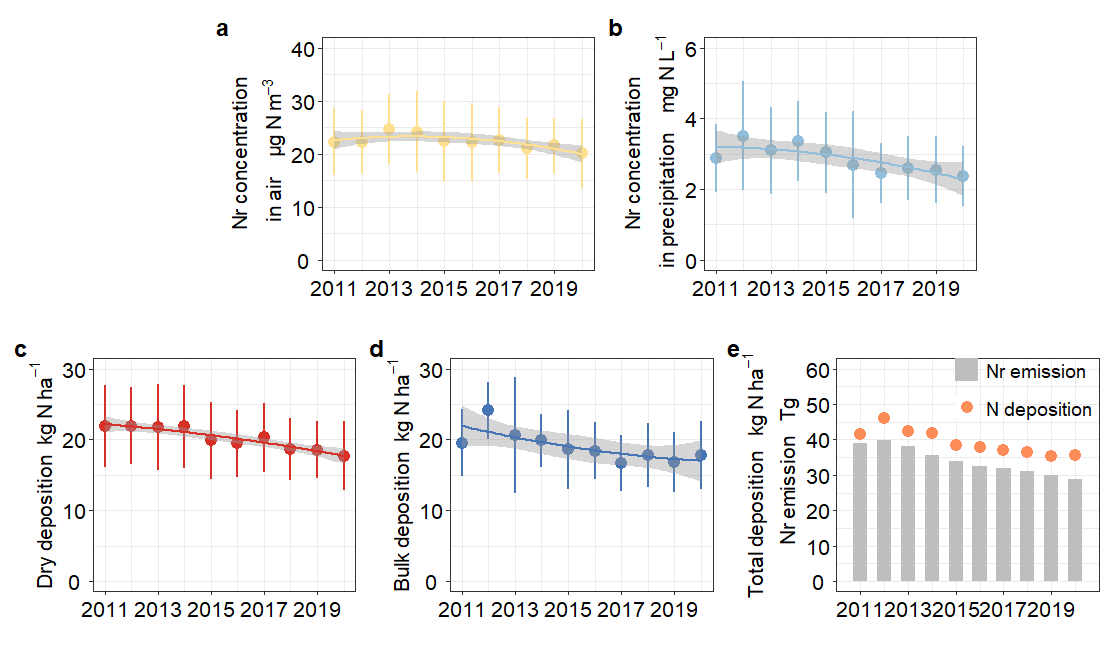

然而,研究同时指出了当前阶段空气质量持续改善的新挑战。首先,大气氮沉降下降速率逐渐放缓,意味着传统空气治理技术的减排空间正在逐渐压缩,急待开拓高质量发展和高水平保护的新路径。大气中氨浓度和氨沉降量的稳定升高,表明以农业源为主的氨排放是未来应重点关注的管控对象,亟需强化农业氨减排与高产高效方面协同工作。其次,地区的不平衡发展导致了大气污染的不均衡转移和沉降。短期应急政策的刺激促使华北平原能源、产业、交通结构的转型更为积极,Nr污染和经济发展已经出现脱钩。但华北平原依然是我国重要的Nr污染源,排放的NOX可能会向周边地区传输和加重沉降现象;相比之下,氨排放更多表现为近源沉降,污染溢出效应不如NOx明显。

还原性和氧化性氮沉降的年际变化

不同区域氮沉降年际变化特征

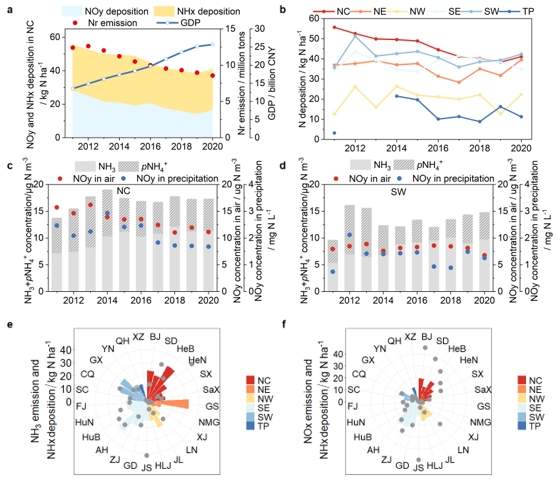

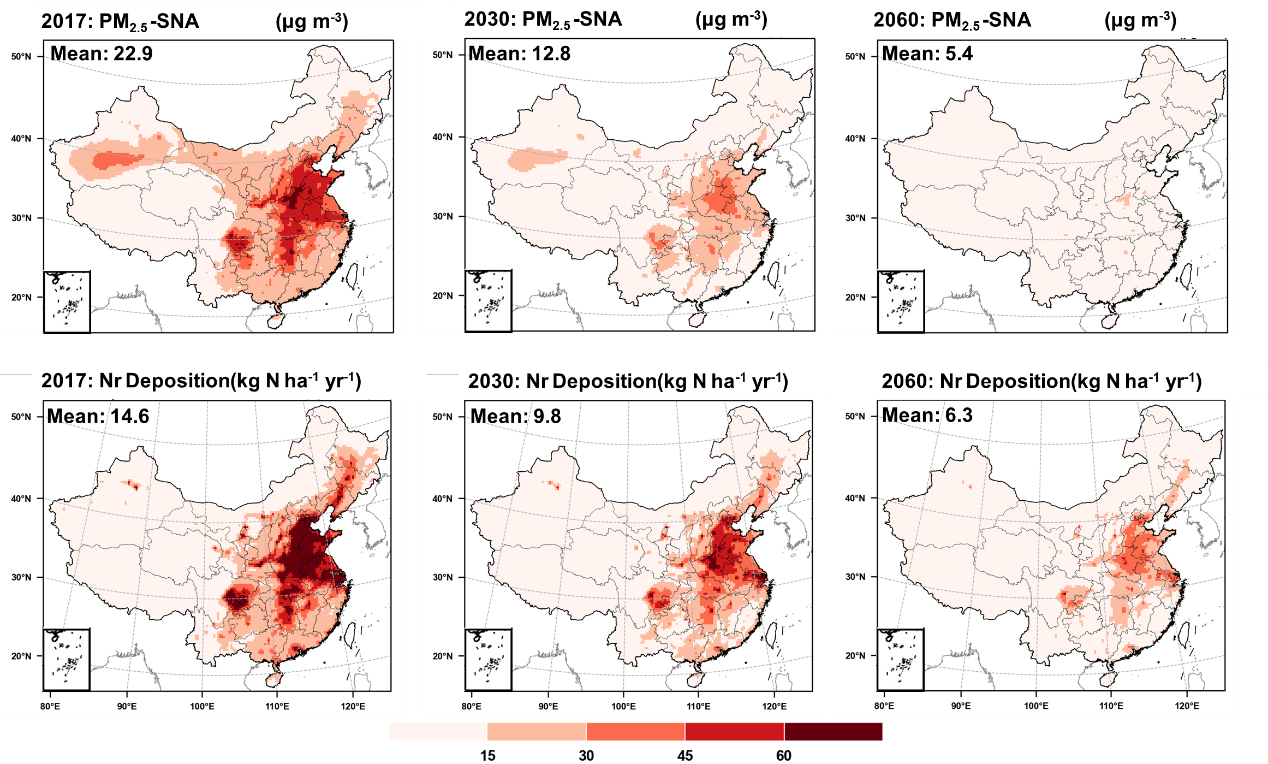

在未来气候变化和双碳目标的背景下,通过最严格减排情景,预计到2030年和2060年可实现PM2.5-SNA浓度(NO3-、NH4+、SO42-)分别减少44%和76%,氮沉降分别减少33%和57%。研究强调,当前末端处理和清洁生产虽对大气污染控制排放有利,但可能难以同时实现空气质量改善和气候变化缓解的双重目标。政策制定者应推动所有必要部门开展可持续路径研究,例如通过工艺源头替代、生产设备升级等,为工业提供低碳/零碳/负碳生产方法;通过普及电动汽车和对柴油车、飞机和船舶进行污染协同控制等,实现交通运输的超低污染物排放;通过优良作物育种、精准管理生产过程,促使农业绿色发展。

2017、2030和2060年我国年均PM2.5-SNA浓度和N沉降

研究建议污染排放控制政策发展过程中需考虑三个重要权衡关系:其一是激励但严厉的短期措施与有效但持久的长期政策之间的权衡。高频次/高强度的短期应急措施将扰乱工业、交通和居民生活的正常发展,因此需谨慎开展。污染物减排的长期目标应考虑短期措施的成效,从而保证减排目标切实可达。其二是氧化态氮与还原态氮在干湿沉降中的权衡,酸性气体的减排可能会增加大气氨的浓度,氮氧化物减排效在干沉降中更为明显,而非湿沉降。为避免这种现象,须对多前体物协同控制以避免增减抵消。其三是区域间污染与控制之间的权衡。面对空间异质性和跨界空气污染,一方面需制定符合区域特异性的污染控制策略,另一方面区域间经济补偿或应加强。

中国农业大学出站博士后温章(现为生态环境部环境规划院助理研究员)、毕业博士生马昕、许稳副教授为论文共同第一作者,中国农业大学刘学军教授为论文通讯作者。论文合作者包括中国农业大学张福锁院士、刘磊研究员、唐傲寒副教授、王锴副教授、张颖副教授、张洋洋博士后、司若彤博士生,中国科学院亚热带农业生态研究所沈建林研究员,南京大学赵瑜教授、马明睿博士生,北京大学张霖研究员、中国海洋大学赵园红副教授,英国洛桑实验站Keith Goulding教授等。研究得到了国家自然科学基金委(42277097、42175137、41425007、42371324、42001347)、中国农业大学高水平团队建设项目(刘学军团队)和中德“玉米-磷”项目等的资助。

供稿:资源与环境学院

供图:资源与环境学院

编辑:李杨

责编:孟祥慈